[ 掲載日:2021年12月26日 ]

組織行動の変化を日々アップデートするRegroup and Restart

2021.12.16

コロナ禍を経て、我々の手がけるプロジェクトの属性が変化しています。これまでは、「まずは知識や心構えを」ということを求められるケースが多かったのですが、今年の春頃から変革の実践をスコープにしたプロジェクトの数が増えています。組織開発の多くのプロジェクトは何らかの「変革」をドライブすることが中心となるのですが、戦略や組織文化の変革の意識が社会の中で高まったことにより、組織開発が進めやすくなった、ということなのはないでしょうか。「VUCAが本当に来ちまった」というのが僕のお気に入りのフレーズなのですが、まさに今までの「変化に備えて・・」から「どうすればいいか?」へとレベルが一つ上がった感覚です。組織文化や戦略の変革を進める良い機会だと言えます。

今の季節は、次の年初というタイミングを活用し、組織の中での方向感や事業の意図を共有していくインナーコミュニケーションと、その実現・達成に向けた組織運営スタイルへの変容であるRegroup and Restartや、これまでの活動の効果性の見直しのご相談を多くいただきます。今回は、組織が動き出す中で見えてきた、陥りがちな組織文化上の“気になる”傾向について考えてみたいと思います。

組織開発の考え方:組織力のもととなる組織って?(図1)

今、求められる組織運営のスタイル

最初に、あらためて組織開発で着眼する「組織」について考えてみましょう。組織は「組織行動」によってパフォーマンス(含む成果)が変わります。組織自体は、事業の方向性に向けて、その行動を変えることによりパフォーマンスを追求しますが、外部環境の変化やゴール設定に応じて必要となる組織のパフォーマンスは変わります。まさに近年のように外部環境の変化が激しいことが、「組織」に対するチャレンジを複雑にしています。

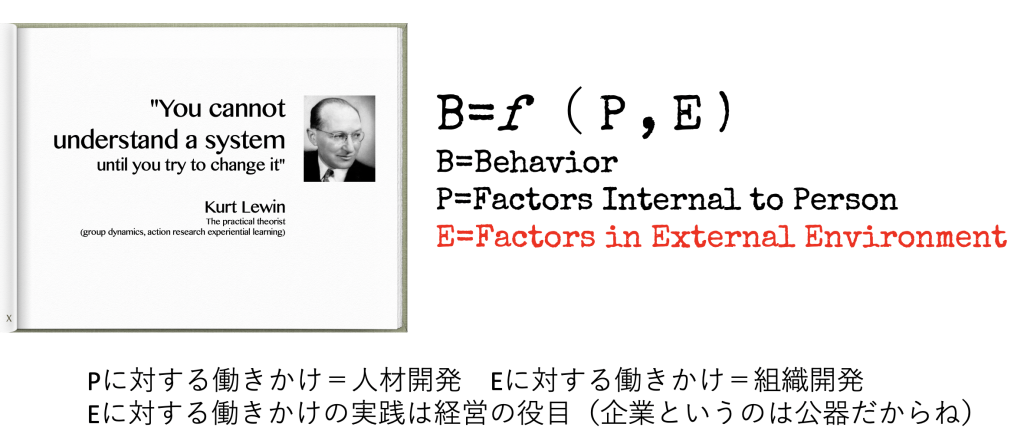

「組織行動」についてもう少し考えてみましょう。社会心理学者の心理学者クルト・レビンは「B=f(P・E)」という公式が有名です。Bはbehavior(人々の行動)、Pはperson(個人の資質。知恵、能力、経験など)、Eはenvironment(人々を取り巻く環境。組織文化、方向性など)の頭文字です。組織内における人々の行動、つまり組織行動(B)は、個人の資質(P)と、組織内の環境(E)の相互作用だということを表しています。

クルト・レビンの公式(図2)

外部環境変化が激しく先行きの見えない組織においては、組織行動は受け身がちになることは想像にかたくありません。このような組織行動を、パフォーマンスを追求するように変えていくためには、外部環境の変化の激しさを前提として、経営が組織の方向感や事業の意図を日々投げかけ、その実現・達成に向けて、常に複雑な課題へのチャレンジやイノベーションを促進する組織運営を行うといった、組織内の環境に対する働きかけが重要です。

我々は、この組織運営のスタイルを、Regroup and Restartと呼んでいます。

昨今の企業の「Purpose(パーパス)」の使用頻度や流通度合いを考えると、組織内の環境に対する経営としての働きかけの根幹として、事業の大きな方向性・意図を合意した上で、その実現・達成に向けた組織行動の変化を日々アップデートする組織運営のスタイルへの移行がますます求められているのではないでしょうか。

“変化と実践”の鍵となる思考のダイバーシティ – 気になる傾向と着眼点

次に、Regroup and Restartの“変化と実践”の鍵となるダイバーシティの重要性について考えていきましょう。

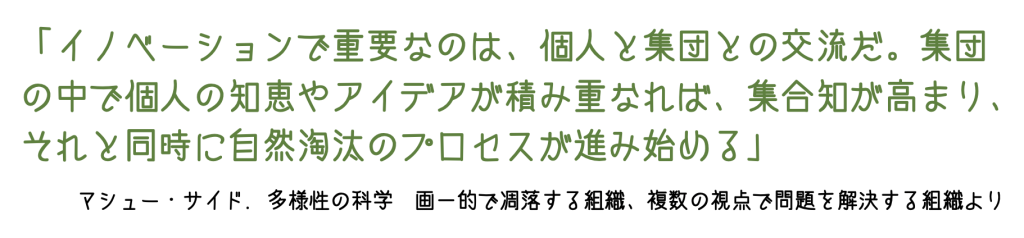

「多様性の科学」という本の中では、事業アセット(無形資産)である「組織」のレイヤーにおいて、集合知とも言える高度な処理が行われ、イノベーションや複雑な課題への対応を可能にすることが説明されています。自組織において、この集合知がしっかりと相互作用し、機能する状態になっているかが重要な問いになります。

そしてその「組織」というエンティティーに対して個人の仕事があります。(図1では多様性を示すために様々な形▽○□で表現をしています)ここが、自律、自発的な人材、組織との関わり方として従業員エンゲージメント、リーダーシップ、また一歩進んでチーミングなどの用語が語られる組織内の個人のレイヤーです。

個人に関しては、「いわゆる管理(マネージ)をしようとしない方が良い」とよくお話をします。組織の原理原則で考えると、個人を管理しようとすると力の支配になります。管理ではなく、自発的に参画してくれる個人を如何に誘うか?または参画をしやすくする仕組みをどう作るか?ということが組織におけるアジェンダです。

気になる傾向1: “組織が見えない、語れない”

この考え方をベースにすると、最近の様々な案件のなかでよく出てくる“気になる”傾向があります。ひとつは、組織内の個人が、「組織」に対する議論に慣れていないことです。ファシリテーターとして、ワークショップなどでの対話を聞いていると、「自分はもっとどう頑張ればいいのか?」ということが、考えの中心によってしまうケースを多く経験します。これを「責任感」という言葉で考えるともちろん悪いことではありません。しかし、個人(部署部門などのユニット)の業務が最終的なアウトカムにつながるためには、必ず「組織」というフィルターを通ります。変化が激しい外部環境では常に「組織」のレイヤーの方向性を確認しながら連携を取る必要性が高まりますが、いわゆる部分最適の視点では努力が無駄になってしまいます。Regroup and Restartの観点では、まさに「組織」に対する視点が変化のボトルネックになることも多く、早急に対処するべき組織アジェンダです。

個人が、「組織」に関して「経営視点」や「組織文化」という名前を付け、自分の事業について語れるようになると、大きな視点で全体について思考することができるようになります。そのためにも、同時に、経営からの組織の方向感や戦略Intent(事業の意図)を日々の投げかけることが重要です。まさに組織が身につけるべき着眼点です。

気になる傾向2: “組織知を活用しきれない”

もうひとつの“気になる”傾向は、この組織という事業アセット(無形資産)の活用方法についての戸惑いです。この点については、前述したマシュー・サイドの著書で述べられています。

よくあるのは、個人が強ければ結果組織も強くなるという認知が組織の根底にあるケースです。このような組織は、自社や自事業・組織に対して語る場面で、職場での日常の対話のみならずワークショップや研修の場でさえも、個々人が考えをまとめるまで、口が開かないというような、“症候群”がよく見受けられます。複雑性が高まるにつれ、一人の個人の脳みそでは到底全てを考えきれないことを気づいている人が多くいるにもかかわらず、です。

ダイバーシティというキーワードが、もはや国籍や人種、性別、年齢などの多様性を指し示すものではなく、もっと広義な概念であることは、すでに当たり前になりつつあります。組織行動を如何にパフォーマンス(成果を含む)に結びつけるのか、という観点から捉えると、個人のレイヤーで思考のダイバーシティを引き出せるかどうかが鍵になります。つまり、組織全体として、個人の多様な視点や知識を、集合知として組織の経験へと転換できる思考・行動様式を備えていくことが、もうひとつの組織が身につけるべき着眼点です。

次回は、組織知・集合知の使い方について考えていきたいと思います。

Our Blog

-

[ "日経ビジネス電子版" 掲載 掲載日:2025年5月8日 ]

in3 ホワイトペーパー「なぜエンゲージメントが、成果につながらないのか?エンゲージメント施策を進め……2025.05.08 Our Blog

多くの企業では、従業員エンゲージメント向上を目的に、1on1の定着、サーベイによる可視化、柔軟な働き方、キャリア支援、挑戦や成果に応じた評価制……

-

[ "NewsPicks" 掲載 掲載日:2024年5月27日 ]

【in3 x NewsPicks】【解説】組織を変えるために知っておくべき、10の基礎用語2024.06.03 Our Blog

社員が自律的になり、スピード感をもって価値創出する組織- 先行きが不透明な現在、そのような組織を目指して変わろうとしている企業様が多いことと思わ……

-

[ "日経ビジネス電子版" 掲載 掲載日:2024年4月2日 ]

in3 ホワイトペーパー「自組織におけるエンゲージメント・コンディションを見直す-「コト」の世界で探……2024.04.02 Our Blog

企業の持続的な成長のために人的資本経営が重視されるようになった昨今、多くの企業様がエンゲージメント向上に取り組んでいることと思います。例えば、1on1の実施、……

Seminar

-

[ 開催日:2021/12/08 ]

[ ATD Japan Summit 2021 ]

組織の硬直化を解きほぐすリグループ・リスタートの実践方法2021.11.22 Seminar

in3は、ATD Japan summit 2021のプラチナスポンサーとして、以下のテーマで講演セッションをおこないます。ご興味のある方はぜひエントリーくださ……

-

Advanced Virtual Leadership open seminarリーダーシップ組織づくり

[ 開催日:2021/04/23 ]

[ Advanced Virtual Leadership open seminar ]

【4/23web開催】 「リモートワークでも勝つチームをつくる」リーダーシップの新しいスタンダード2021.02.26 Seminar

2021年春、in3はAdvanced Virtual Leadership™(バーチャル・リーダーシップ実践ワークショップ)をリリースします。 ……

-

Advanced Virtual Leadership open seminarリーダーシップ組織づくり

[ 開催日:2021/03/19 ]

[ Advanced Virtual Leadership open seminar ]

【3/19web開催】 「リモートワークでも勝つチームをつくる」リーダーシップの新しいスタンダード12021.02.24 Seminar

2021年春、in3はAdvanced Virtual Leadership™(バーチャル・リーダーシップ実践ワークショップ)をリリースします。 ……